- 国際経済法学専攻トップ

- カリキュラム

- リカレント教育

- 実践的法務探究コース

2024年4月より実践的法務探究コース(博士課程後期)を開設しています。企業や行政機関において法務経験を有する方や法律資格職として実務経験を有する方(※)が、その経験を通じて獲得した問題関心を理論的に探究し、博士論文を執筆して学位の取得を目指すコースです。このコースにおける授業や指導教員からの指導は基本的にフルオンラインで提供されます。

※対象となるのは、弁護士、裁判官、検察官、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士およびそれに準じた職務経験、または、企業・行政官庁等での法務経験を5年以上有する方(外国の上記の資格を有する方を含みます)です。出願に先立ち、出願資格審査が必要になります。

目指すもの

国際経済法学専攻 実践的法務探究コースは、法学の高度な専門知識を生かし、発生した紛争の解決を担う臨床法務や紛争を予防する予防法務、更には、イノベーションとの両立を可能とする戦略法務において、リーダーシップをとることができる能力、国内外における法的課題を発見し、法学の高度な専門知識をもとにそれを自ら解決する卓越した能力を持つ人材の養成を目指しています。

グローバル化やデジタルトランスフォーメーションが進む中で、法的課題だけでなく倫理的・社会的課題(Ethical, Legal and Social Issues, ELSI)を総合的に検討する視点も重要視されるようになっており、法務人材に必要とされる力も変化していくことが予想されます。本コースでは、こうした変化や新たな課題に対応できる実践的な法務人材を養成していきます。

特徴

1. フルオンラインでの修学が可能

オンラインでのリアルタイム授業や、オンデマンドの授業に加えて、オンラインでの論文指導(演習)も実施します。

|

※科目によってはオンライン提供に制約が生ずるものもありますので、科目の履修前に担当教員にご確認下さい。 |

2. 国際経済法学専攻の教育方針に沿った教育も確保

|

本専攻は、1学年入学定員8名に対して専任教員等 17名が教育を担当することで、学生教員比率では他の追従を許さない高い水準です。 学生は、各自の専攻分野に応じて指導教員のゼミナールに所属して、きめ細かな研究指導やアカデミック・アドバイスを受けながら、博士論文の執筆に取り掛かることになります。 |

|||

|

「長期履修学生制度」は、職業を有している等のために一般の学生に比べて年間に修得できる単位数が限られ、標準の修業年限で修了することが困難な学生を対象とした制度です。この制度を適用することによって、事情に応じて標準の修業年限(3年~6年)を超えて計画的に教育課程を履修し修了することにより、学位を取得することができます。

|

|||

|

本コースの入学者は、一定の法的知識を有していることが前提とされますが、これまでの経験では不足する法学知識については、博士前期課程の科目の履修により、研究のいわばプレレキジットとして補うことができます。また、多角的な視点を得るために、経済学・経営学専攻の科目を履修することもできます。 これらの科目の一部は修了に必要な単位に算入することができます。(ただし、他専攻科目は、科目によっては、オンライン対応されていない場合もあります 。) |

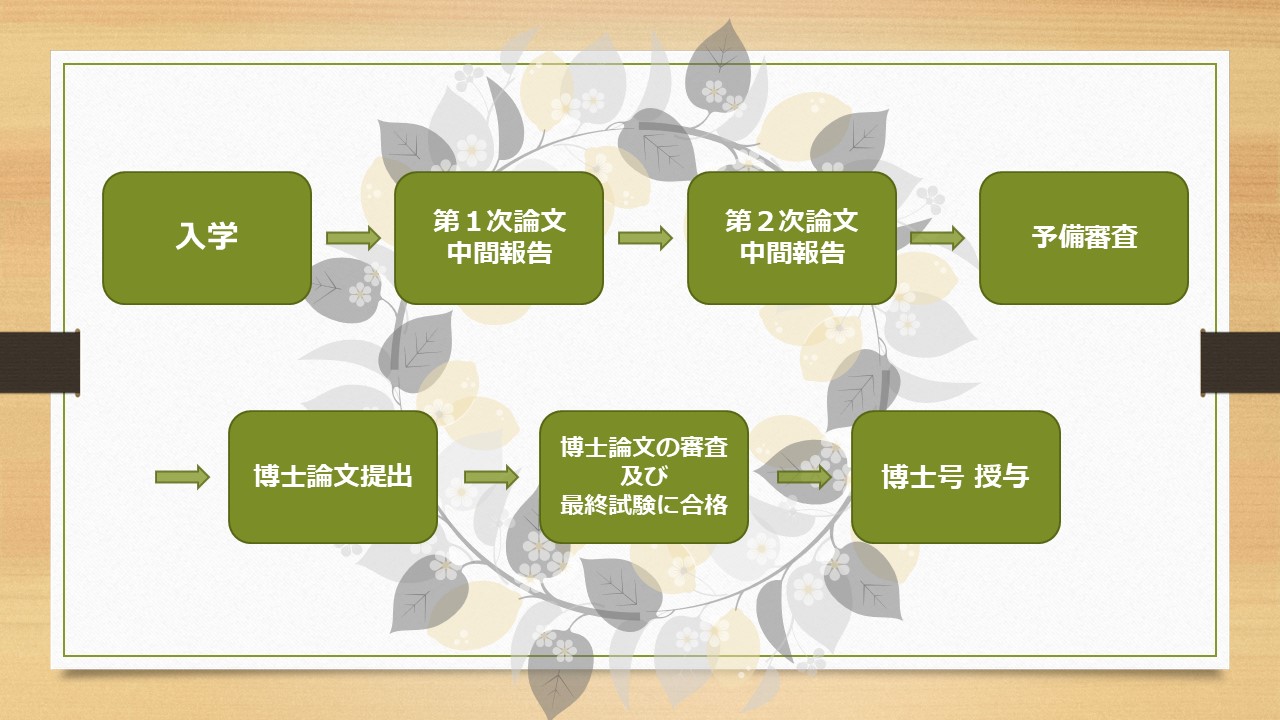

3. 入学後の流れ

【学位論文に係る評価基準】

当該論文の内容の一部が、国内外で評価が高い審査制の学術専門誌に論文として掲載されている、あるいは、投稿され受理が決定していること。

当該論文の内容の一部が、高い評価を得ており、その内容を含む論文が国内外で評価が高い審査制学術専門誌に受理される可能性が高いと認められること、もしくは、高度な専門的価値を有する学術研究書として出版可能であること。

当該論文が上記に準ずる内容であり、当該研究分野における重要な貢献が認められること。

入試について

入学される方には、志望する専門科目についての修士の学位又は専門職学位に相当する学力に加え、法務経験者としての適切な知識と経験を通じた問題意識が求められることとの関係で、論文審査が行われます。

また、口頭審査では、志望する専門科目に関する知識・経験・学力に加え、実務経験の内容と状況・大学院の研究計画における実務経験の位置付け・修了後のキャリアプラン等が総合的に評価されます。

詳細については、募集要項をご参照ください。