- 国際経済法学専攻トップ

- カリキュラム

- リカレント教育

- 法務キャリア開発コース

2024年4月より法務キャリア開発コース(博士課程前期)を開設しています。このコースでは、3年以上の職務経験のある方を対象(※)に、フルオンラインで学ぶ機会と、論文執筆のための指導を提供します。社会人での経験と、学術的な「学び直し」により、実務と理論の融合を実現する人材の育成を目指します。

※出願に先立ち、出願資格審査が必要になります。詳細は募集要項をご確認ください。

目指すもの

国際経済法学専攻 法務キャリア開発コースは、発生した紛争の解決を担う臨床法務や紛争を予防する予防法務、更には、イノベーションとの両立を可能とする戦略法務を企業や国・地方公共団体等において担う法務人材の養成や法務人材のスキルアップを目指しています。

グローバル化やデジタルトランスフォーメーションが進む中で、法的課題だけでなく倫理的・社会的課題(Ethical, Legal and Social Issues, ELSI)を総合的に検討する視点も重要視されるようになっており、法務人材に必要とされる力も変化していくことが予想されます。

本コースでは、こうした変化や新たな課題に対応できる実践的な法務人材を養成していきます。なお、本コースにおける授業や指導教員からの指導は基本的にオンラインで提供されます。

特徴

1. フルオンラインでの修学が可能

オンラインでのリアルタイム授業や、オンデマンドの授業に加えて、オンラインでの論文指導(演習)も実施します。

|

※科目によってはオンライン提供に制約が生ずるものもありますので、科目の履修前に担当教員にご確認下さい。 |

2. 実践的科目が充実

本コースでは、L-Rep(Legal Recurrent Educational Program)の実践的科目の履修も可能となっており、実践的科目や国際経済法学専攻科目を組み合わせて履修しながら、法務スキルを向上し、今後のキャリアアップを図っていくことができます。

本専攻が提供する実践的科目の例(※隔年開講の場合もあり)

- 社会人のための実践法学入門

- 変わりゆく社会と法

- 企業間紛争をめぐる法的問題

- 公務員のための法学

- 憲法とメディア法

- リスク社会と過失責任

3. 国際経済法学専攻の教育方針に沿った教育も確保

|

本専攻は、1学年入学定員25名に対して専任教員等 17名が教育を担当することで、学生教員比率では他の追従を許さない高い水準です。 学生は、各自の専攻分野に応じて指導教員のゼミナールに所属して、きめ細かな研究指導やアカデミック・アドバイスを受けながら、修士論文(特定課題論文)の執筆に取り掛かることになります。 |

|||

|

「長期履修学生制度」は、職業を有している等のために一般の学生に比べて年間に修得できる単位数が限られ、標準の修業年限で修了することが困難な学生を対象とした制度です。この制度を適用することによって、事情に応じて標準の修業年限を超えて(最大4年まで)計画的に教育課程を履修し修了することにより、学位を取得することができます。

|

|||

|

本学の経済学部には、充実した法律科目が開設されており、法学系以外の学部や大学院を卒業して本専攻に入学した学生は、不足する法学知識を、大学院における研究のいわばプレレキジットとして補うことができます。また、多角的な視点を得るために、経済学・経営学専攻の科目を履修することもできます。 これらの科目の一部は修了に必要な単位に算入することができます。(ただし、学部や他専攻科目は、科目によっては、オンライン対応されていない場合もあります。) |

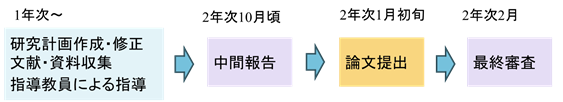

4. 入学後の流れ

[1年次]

高度な法学学修のための基礎的方法論を身に付けるため、コア科目を入学直後に履修するよう指導する。

指導教員を決定し、研究計画を作成する指導を行う。

研究テーマに応じた科目履修となるよう指導する。

研究計画にもとづく論文作成(文献調査、資料収集など)を指導する。

1年次に十分な時間をかけて履修単位の学修ができるよう CAP 制をとる。

[2年次]

研究計画に基づき科目履修、論文作成を行うよう指導し、進捗状況を確認する。

[研究指導]

1、2年を通じて、指導教員の演習科目を履修し、特定課題論文執筆にむけて専門分野の知識を深め、きめ細かな研究指導やアカデミック・アドバイスを基本的にオンラインで行う。

演習科目における指導のもとで得られた研究成果をもとに中間発表を行い、特定課題論文完成に向けて指導する。

中間発表では、少なくとも国際経済法学専攻を主に担当する2名以上の教員の前で行われ、この中間発表に対する研究指導も踏まえて、特定課題論文が完成に至るよう指導する。

【学位論文に係る評価基準】

特定課題論文における課題設定が適切であり、問題意識が明確であること

対象分野における基本的理解が妥当であること

特定課題論文中に示された法令、裁判例、学説等の分析が的確であり、適切に引用されていること

特定課題論文中に示された分析または解釈が論理的かつ妥当であること

特定課題論文での研究内容とその意義について説得的に説明できること

特定課題論文の構成や表現技術が適切であること

入試について

本コースの入試では、自己の研究計画について口頭にて、明確かつ要点を押さえて説明することができる能力を有しているかを確認するプレゼンテーション試験を課します。

また、評価にあたっては、これまでの実務経験等も考慮します。

詳細については、募集要項をご参照ください。